DX先進事例から「地域社会DXチェックシート」を作成~30事例調査から(前編)

【調査の狙い】先進事例の普遍化で地域の強み生かしたDXを推進

国内各地で少子高齢化が急激に進むなか、街中の賑わいが失われ、地域のコミュニティや農水産工業といった産業分野での人材不足、医療や防災、交通、通信環境といった地域社会維持に不可欠なインフラが手薄になるなど、多種多様な地域課題が「待ったなし」の状況に追い込まれています。こうした状況を変えるため、いま様々な地方公共団体などが、デジタル技術を使って地域課題を解決し社会の変革を促す「地域社会DX」に活路を見いだし、取り組み始めています。省力化や効率化、新産業の創出や、農水産物の高付加価値化につながる成功事例が少しずつ出始めている一方で、地域社会DXを進めるための知見・ノウハウがうまく共有されず、思うように先進事例の普遍化が進まないといった課題も見えてきました。

そこで総務省では、2024年度、総務省が過去に取り組んできた事業やその他の先進事例などの取り組みについて、内容、成果、その後の活用状況などを整理・分析し、地域活性化や住民生活、農業・林業、消防・防災、デジタルデバイド対策など多様な分野から30事例を選び、今後の地域社会DX推進につなげていくためのヒアリング調査を実施しました。調査の結果からプロジェクトを進めるうえで成功のカギとなった17項目を抽出。それをもとに、DXを円滑に進めていくヒントとなる「地域社会DXチェックシート」を作成しました。このチェックシートは、取り組みの進行段階に合わせて検討しておくべき主要な項目をリスト化したもので、DXにどう取り組むのか関係者間で共通認識を形成するためのたたき台、プロジェクトが行き詰まった際に改善点を洗い出す参考などとして活用してもらうことを想定しています。チェックシートの使い方としては、必ずしも全ての項目を実施する必要はなく、それぞれの地域事情に合わせ、必要な項目をピックアップすることで指差し確認して頂けるように項目分けすることとしました。また、それぞれの項目と総務省の支援事業との対応関係も示しているので、必要な支援を選びやすいようにまとめることにしました。具体的には、計画策定や実証事業、地域情報化アドバイザーの派遣など、総務省の支援制度もチェックシート上に重ねて示すことで、プロジェクトの進捗に合わせてどのような支援を受けることが良いかも分かるようにしました。チェックシートを使って先進事例から見えてきたノウハウや現時点の不足点、各ステップでの落とし穴などを共有し、地域の特性や課題に合わせてカスタマイズし、それぞれの地域が持つ「強み」を生かしたDXにつなげていただければと考えています。

【調査方法の概要】

調査した30事例の選び方については、総務省の事業に採択された事例を中心に、取り組み分野、人口規模、地域などのバランスを考慮しました。例えば、分野に関しては、地域活性化や住民生活、農業・林業、消防・防災、デジタルデバイド対策など12分野に分類。高知県日高村や北海道小清水町のような人口5,000人に満たない町村から、人口1,400万人超の東京都まで様々な人口規模の地方公共団体を、北海道から九州まで地域が偏らないように選びました。

チェックシートの作成で、心がけたのは分かりやすさです。まず30事例の内容を横断的に整理し、DXプロジェクトを進めるうえで、初めの1歩から実装・横展開にいたる流れを「考え方」「推進体制」「プロジェクトの進め方」「評価」など6つの要素(柱)に分けました。それぞれの切り口ごとに「成功の要因」を分析し、確認すべき17項目を抽出。実施に向けての具体的な方策を計33個のポイントにまとめ、実際の取り組み例も付記しました。

リストの妥当性や使い勝手の向上については、北海道小清水町、静岡県三島市、佐賀県でDX事業を担当している地方公共団体職員や有識者から意見を聴取。「連携する事業者や大学と共通認識を形成していくためのツールとして活用できる」「取り組み例は一例であり、地域の状況に応じて決めることを明示すべき」「国の補助でシステムを作り込んだが、運用コスト面に苦しんでいる。そうした運用コストに関する内容も含めてほしい」などの指摘を得て、ブラッシュアップしました。

【柱1】基本的な位置づけ・考え方 「DX推進の位置付け、考え方を明確化しているか」

この項目では、地域課題の解決にあたり①戦略などでDXを位置づけているか②デジタル導入が最適解か③ユーザー主役の取り組みになっているか――という主に3つの留意ポイントを挙げました。

戦略などでの位置付けは、施策推進の土台となります。実際に、調査を行ったほとんどの地方公共団体が、プロジェクトを進めるにあたり総合計画やDX推進戦略などを策定し、推進姿勢を明確にしていました。この位置付けがあることで、推進するための根拠や後ろ盾ができ、役所内外の機運醸成や、施策化・予算化に役立ったといいます。逆にこうした位置付けがないと、「基本的な推進方針を共有しにくくなり、DXのアイデアがよくても、庁内での検討が進まないといった事態に陥るリスクが高まる」との指摘があります。

また、プロジェクトを進める際に、いずれの地方公共団体も口をそろえて訴えていたのが「デジタルありきではない」という視点でした。

「過度にもてはやされているDXという言葉、雰囲気に流されないように留意しながら進めた」。前橋市では、そうした認識を関係者の間で共有。デジタル技術の導入自体が目的にならないよう、課題解決という目的を強く意識しながら進めたといいます。

加えて、多くの地方公共団体では、「ベンダーお勧め」のシステムやアプリケーション(アプリ)を「単に導入して終わり」にならないような工夫を実施していました。例えば、地域課題に直面している住民らを巻き込み、意見を聞きながら進めることも有効です。便利なシステムを導入しても、使う人がいなければ役に立ちません。高知県日高村では、地域でDXを進めるにあたり、「スマホ普及率100%」を掲げ、高齢者のスマートフォン(スマホ)普及率をまず増やす仕掛けを講じ、成果につなげたといいます。

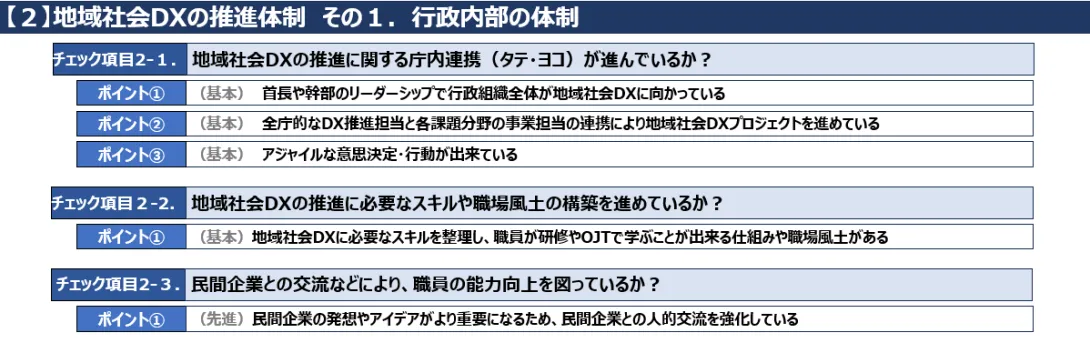

【柱2】推進体制 その1.行政内部の体制 「タテとヨコの連携」「スキルや職場風土の構築」「事業者との交流強化」

行政内部の体制については、①首長ら幹部のリーダーシップ②DX推進担当と事業担当が連携し推進③迅速な意思決定④管理職らの支持・理解⑤情報共有の仕組み⑥プロジェクトの一元的なチェック・評価――の6つのポイントを抽出しました。とはいえ、地域や役場内の状況は様々ですので、全部を一様に実施すべき内容として挙げたわけではありません。「タテ・ヨコの連携」という目標に向けた、いわば6つのヒントであり、選定した30事例でも地方公共団体がそれぞれ行政内部の実情に合った方法を工夫していました。

例えば、新潟県津南町での農業のスマート化のように町長が「10年後には絶対に必要になるから全力で推進する」と強いリーダーシップで進めてきた事業もあれば、DX推進室や全課横断の委員会を作って連携する仕組みを構築している小清水町、産業DXの司令塔を丸ごと「実働部隊」の公益財団法人に移管してスピーディーな意思決定を実現した佐賀県のようなケースもあります。また、幹部らでつくる庁内会議で、取り組み情報を共有したり、DX担当部局がDX施策の情報を一元的に管理したりすることで相乗効果やダブリ防止を図る工夫をしているケースもあります。注目したのは、いずれの場合も、そうした工夫が役場内のDX推進の機運を高めるのに役立っていた点です。また、若手職員を中心にDX推進を図るケースもありますが、その能力を発揮するには上司の理解と支援が不可欠になります。役場内にそうした環境がない場合、職員が他の仕事で手一杯でDXを進められなかったり、理解が得られずに単発の取り組みで終わってしまったりといった懸念も指摘されました。

デジタル技術も視野に起き、最適な施策につなげていく職場環境を作るためには、人材育成や、民間のノウハウ吸収も重要なポイントになります。事業者や大学と連携してデジタル研修を実施してスキルや人脈を広げたり、官民連携プロジェクトの現場に若手職員を送り込み経験を積ませたりしているケースもありました。また、総務省の地域活性化起業人制度を利用して事業者の社員を受け入れ、民間のノウハウ活用や職員の能力向上を図っている小清水町のようなところもあります。同町では「どのようにDXを進めればよいか分からない中で、職員に寄り添った提案をしてもらえるのは心強い」としています。

後編に続きます。後編では、地域住民や事業者、大学といった役所外との連携体制やプロジェクトの進め方、評価・横展開などのポイントについて紹介します。

※DX先進事例を分析して作成した「地域社会DXチェックシート」は、本サイトへのアップに向けて精査を続けています。完成次第、お知らせします。