川のDXで釣り人と漁協に恵み。目指すは川環境の復活

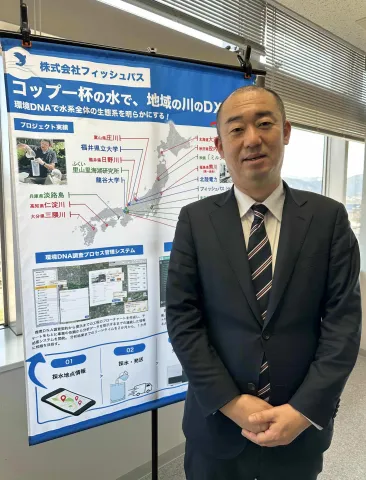

「株式会社フィッシュパス」(福井県坂井市)は、全国の河川を管理する漁業協同組合(漁協)が抱える課題をDXで解決しようとしています。例えば、釣り人が購入しなければならない遊漁券(入漁許可証)をデジタル化し、スマートフォン(スマホ)で買える仕組みを作ったのもその一つです。釣り人が便利になると同時に、漁協の業務効率化や収入アップにもつながりました。目指すのは、美しい川に魚が住み、釣り人がいる昔ながらの風景です。川の水に含まれている魚のDNAを調べて、そこに生息する魚の種類と数を推定する技術の実用化にも取り組んでいます。同社の西村成弘代表取締役に、川にまつわるDXへの思いや展望について聞きました。

事業を始めたきっかけは。

「内水面漁業協同組合(内水面漁協)」という川や湖沼を管理している漁協と釣り人を便利にする「FISH PASS(フィッシュパス)」というアプリケーション(アプリ)サービスを展開しています。私はこの事業の前に福井県内で複数の飲食店を約10年経営した後、生まれ育った坂井市丸岡町に戻ってきました。その際、小さい頃に祖父にイワナやヤマメ釣りに連れて行ってもらったことを思い出して釣りに出かけたのですが、山は荒れ果て土砂が川に流れ込み、魚のすみかがなくなっていました。魚が生き生きと泳ぐ川ではなくなっており、昔との変わりように愕然としました。その時、初めて遊漁券が必要であると知りました。漁協の監視員に券を持っているか聞かれ、「遊漁券って何ですか」「(通販サイトの)Amazonで買えませんか」と答えたのを覚えています。その出来事が原体験となり、2015年に福井県立大学大学院で地域活性化の研究を始めました。大学院時代に作った簡単に遊漁券が買える仕組みが注目され、福井市のビジネスプランコンテストでグランプリに選ばれました。市から事業化のための補助金もいただいて、2016年にフィッシュパスを起業し、翌年にアプリサービスを開始しました。

川と漁協の現状を教えてください。

日本の川は危機に直面しています。これまでは、全国にある漁協が、魚を放流したり環境を整備したりすることによって川を維持してきました。しかし、近年、担い手不足と経営悪化が進み、漁協の合併が進み、漁業就業者数の減少に伴って組合員数の減少が進んでいます。そうすると、川は放置されてしまいます。経営悪化につながる最大の問題は、遊漁券の未購入です。漁協や釣り具店などで売られている遊漁券は、漁協の大きな収入源ですが、遊漁券を買わずに無許可のまま釣りをする人が多いのが現状です。券が必要だと知らない釣り人もいますし、知っていても販売場所が分からなかったり、朝早くて店が開いていなかったりするケースもあります。漁協も未購入者の対応として見回りや監視をしますが、山間部で危険な作業となることもあり、人件費がかかります。

そうした問題の解決策は。

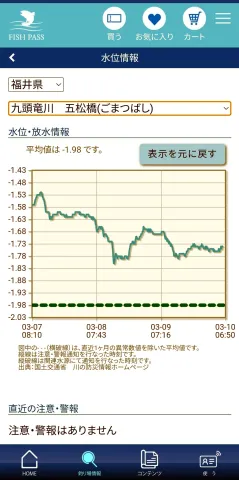

紙の遊漁券をデジタル化し、スマホから24時間オンラインで買えるようにしました。行きたい川を管理する漁協、魚の種類などに応じた券を選択し、漁法やルールを確認した上で、キャッシュレスで決済します。アプリを通じて水位情報も閲覧でき、急な増水の場合は通知されます。傷害保険も自動付帯されています。

漁協も、この仕組みによって収入を得られるようになりました。ただ単にスマホで売買できるだけではなく、スマホのGPS機能を使って、釣り人の位置や持っている券の種類をタブレットやスマホから遠隔で把握できるようになりました。従来は崖を降りるなどして釣り人に近づいて対面で遊漁券を提示してもらっていましたが、そうした労力がなくなり、釣り人の位置を確認する業務の57%が削減されたというデータもあります。漁協のメインの仕事である魚の放流や環境整備に集中することができるようになり、業務・経営の効率化につながりました。

アプリはどのように開発し、広まりましたか。

開発当初、私が使っていた携帯電話は旧来型の「ガラケー」で、アイデアはあるもののスマホのアプリを作る知識は全くありませんでした。なので、まず福井県産業情報センターに相談し、専門家やIT企業を紹介してもらい、経済産業省の補助金も活用して開発しました。顧客である漁協は平均年齢が高く、アプリを入れてもらうハードルは高かったですが、川を良くしたいという熱意を伝え、まず2017年、生まれ育った地域の竹田川の漁協で導入してもらいました。竹田川漁協は遊漁券の売上高が毎年10%近く減少していましたが、フィッシュパスを導入した途端、約1.5倍になりました。従来の紙の券は前年までと同様に減少しましたが、デジタル券の売り上げで黒字化を達成したのです。この実績を踏まえ、2番目に導入してくれたのは、この本社近くを流れる九頭竜川の漁協です。九頭竜川はサクラマス釣りの聖地と呼ばれ、鮎釣りも盛ん。釣り人にとって憧れの川です。その漁協が導入してくれ、他の漁協に知られるようになりました。また、2017年度に総務省のICT地域活性化大賞で優秀賞に選ばれ、全国展開が始まりました。山間部に多い内水面漁協を訪ねると、川釣りの盛んな福井から来ましたというのが名刺代わりになり、受け入れられました。地方だからこそ生まれたビジネスだと、今になって思います。導入後も、銀行のATMや病院窓口のタッチパネルを参考にして、年配の方に対する操作性や視認性を高めました。デジタル遊漁券を導入する漁協に費用を全額助成する水産庁の補助事業も後押しになりました。内水面漁協は全国で800近くありますが、我々は409漁協(単体漁協305+連合会104)と提携しています(2025年2月末現在)。サービス利用者数はアプリとWeb版を合わせて同月時点で約66万人になりました。

環境保全や水産資源保護の取り組みについて教えてください。

漁協と提携することで事業は川という環境全体に広がりつつあり、中でも力を入れているのは、「スマート環境DNA調査システム」プロジェクトという最先端の分析技術である環境DNA分析技術を駆使した水産資源の保護と環境を改善する事業です。環境DNA分析は川の水をすくって調べるだけでどんな魚がどこにどれだけいるかが分かる技術です。水の中に含まれている魚の粘膜や糞などのDNA内の大量の遺伝情報を高速で読み解く「次世代シーケンサー」で解析します。そもそも我々の事業は魚がいて漁業が成り立ち、釣り人がいることが前提なので、原点である魚の生息域を調べて保護していこうという狙いです。龍谷大学の山中裕樹教授らが開発した技術で、社会実装のため我々と共同研究をしています。また、我々は福井県立大学と提携して2024年に環境DNA分析センターを開設しました。我々の強みは、最先端科学の共同研究者であり、全国の漁協から川の水を集められるプラットフォームを持っていること、さらに同センターで大量のサンプルの分析もできることです。企業が環境に関する報告をする際、生物多様性に関する定量的、科学的なデータを示すことができる環境DNA調査が有効なので、我々は企業向けにそうした分析を始めています。また、この手法を使って、どこにどんな魚がいるという、漁協にとって重要な情報を地図上で分かりやすく示す漁協向けのサービスも開始する予定です。

川に関する事業が広がっていますね。

川での事故が心配という声を受け、川釣りをより安心・安全に楽しんでもらいたいとの思いから新たなサービスにも取り組み始めました。ヘリコプターによる捜索サービス「ココヘリ」を運営する「AUTHENTIC JAPAN株式会社」(福岡県福岡市)と業務提携し、消費電力が少なく、広域・長距離通信が可能なLPWAという通信技術で構築されるネットワークで使える発信器を共同開発。2024年12月に発売を開始しました。警察庁の発表によると、川の事故で年間200人以上が亡くなっていますが、発信器を携帯すれば、我々のアプリのGPS位置情報と、ココヘリ発信器からの電波による高精度な位置特定を組み合わせ、流されたり音信不通になったりした時に早期の発見・救命につながります。レンタル料は90日2,750円など3つのプランがあります。

今後の展開を教えてください。

川に関するデータとテクノロジーのことなら「日本一」の会社となることを目指します。事業の原点は、生まれ育った地域の川をよくしたいという思い。全国の川の環境保全のため、一つの漁協も取り残さない形で川のDX化を進めていきたいです。最終的なイメージとしては、荒れ果てた川を子供の頃の姿に戻し、30年後、自分の孫と一緒に釣りを楽しみたいと思っています。

株式会社フィッシュパス 代表取締役

西村 成弘

にしむら なるひろ

1975年、福井県坂井市生まれ。関西大学卒業後、化学メーカー、コンサルタント会社を経て、2004年に福井県にUターンして飲食店を経営。2016年に株式会社フィッシュパスを起業。2021年、福井県立大学大学院経営学修士課程修了。川を管理する漁協と釣り人を便利にするアプリサービスで成功し、川にフォーカスした事業を展開する。福井県立大学の海洋生物資源学部と経済学部で特任講師を務めている。