「都会/田舎」双方の課題をDXで解決する

東京都に隣接する千葉県は、首都圏にありながら温暖な気候や海、里山といった豊かな自然に恵まれ、2025年2月現在で約627万人が暮らしています。首都圏の購買力を背景にした商業や、京葉臨海コンビナートに代表される工業、銚子港を擁する水産業、落花生や梨をはじめとする農業など、多彩な産業が発達している一方で、ベッドタウンとして人口増加が著しい地域から少子高齢化が進む地域まで状況は様々で、地域によって社会課題は大きく異なっています。こうした多様な課題に対し、千葉県はデジタル技術の力を活用することで、多彩さという「強み」も生かしながら解決につなげていこうとしています。千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課の小坂陽一課長に、DXの取り組みの現状や展望について聞きました。

DXに取り組み始めた経緯を教えて下さい。

千葉県には田舎と都会が両方あって、地域課題が非常に幅広いという特徴があります。東京に近く子育て支援に力を入れて人口が増えている地域もあれば、東京から離れた房総半島の南側や東側など急激に少子高齢化が進み人材の確保が喫緊の課題になっている地域もあります。いわば「日本の縮図」のような場所で、抱えている課題は一様ではありません。そうした地域の違いを考えずに、すべての施策を全県下で同じように推し進めようとしてもうまくいきません。とはいえ、予算には限りがあるので、どんな技術、人材、取り組みが必要なのか各地域の実情をしっかりと見極め、共同で利用するシステムや仕組みなど、共通化できる部分はできるだけ共通化しながら効率よく進めていくことが求められます。

そこで、2023年3月に「千葉県デジタル・トランスフォーメーション推進戦略」を策定してデジタル技術を活用して目指すべき姿を描き、まず県や市町村、民間、大学などと目指す姿を共有できる土台を作りました。その前身にあたる2019年度策定の「千葉県ICT利活用戦略」では、テクノロジーの活用自体が目的だったのに対し、新しい戦略ではデジタル技術で「変えていく」という目的を明確化しました。その戦略に沿って、2023年度は170施策、2024年度は215施策のDX関連施策を展開しています。

どのようなDX施策を展開されているのでしょうか。

推進戦略では、さらに「暮らし」「仕事・生きがい」「産業」「行政」の4分野で目指す姿の具体像を示し、その実現に向けた取り組みを展開しています。例えば、「暮らし」のDXに位置付けた「防災」は、県民共通の関心事でもあり、県の施策でも特に力を入れています。2019年の「令和元年房総半島台風」で多くの人的被害、住宅被害が生じたのは記憶に新しいですし、2024年の能登半島地震では、「半島」という地理的な類似点もあり、本県でも起こりうる災害として受け止めました。

具体的には、様々な防災情報に県民が一元的にアクセスできる「千葉県防災ポータルサイト」を提供しています。防災気象情報を発信しているほか、自分の住んでいる地域の揺れやすさや液状化しやすさ、近くの避難所などが地図上に示される「地震被害想定」のホームページや、普段の備えや緊急時の行動について伝える「じぶん防災」など、身近で役立つ情報にアクセスできます。また、被災時の罹災証明書の発行を迅速化するため、住民基本台帳や家屋データ、被災状況などを連携させて、一気通貫で手続きを処理できる被災者支援システムを市町村と共同で導入する予定です。県内全市町村に対し、被災者支援システムの導入を呼びかけているところです。

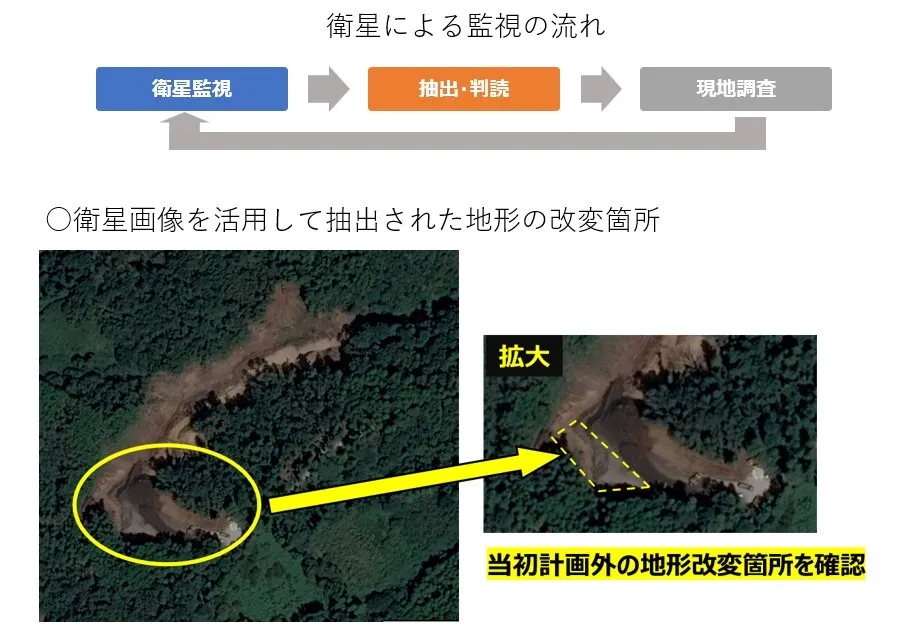

また、都市部に近く自然も豊かな地域では、建設残土の不適正な埋め立てに頭を悩ませており、その対応にデジタル技術を活用し始めました。それが衛星画像を利用した「スペースパトロール事業」です。衛星が地球を周回するたびに撮影した画像を、時系列で違いを分析し、発見につなげる事業です。こうした不適正な埋め立ては、これまで通報を受けたり、パトロールで見つけたりといった偶発的な要素に頼る部分も大きかったのですが、衛星による「監視」で問題がありそうな地域を絞り発見の糸口とする仕組みを講じることができました。2024年度に一部地域で実施してみたのですが、許可事業場において、計画を逸脱した不適正事例を発見することができました。成果につながることが分かったので、2025年度は県内全域に拡大し実装する予定です。

産業分野では、IoT・AIなどのデジタル技術活用による県内中小企業の技術の高度化や生産性の向上を進めるため、人材育成を目的とした研修などを行うとともに、県内中小企業などが連携して行うデジタル技術を活用した実証プロジェクトに対し助成しています。

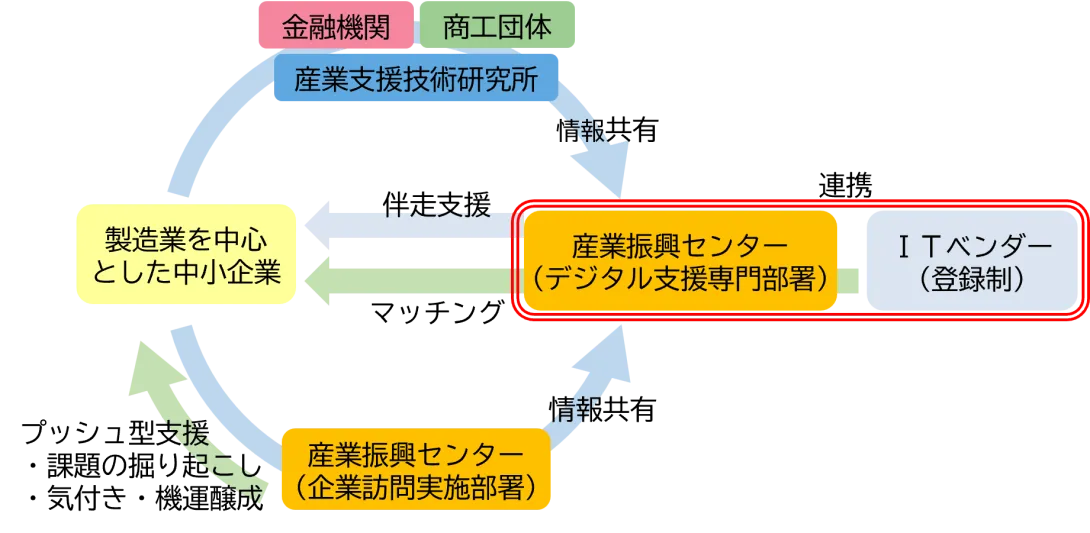

2024年には、公益財団法人千葉県産業振興センターに中小企業のデジタル化を推進する専門部署を設置し、課題の整理からITベンダーとのマッチングなどによるデジタル技術導入、その後のフォローアップまでの一貫した伴走支援を進めているほか、企業のデジタル化を積極的に後押しするため、産業振興センター担当スタッフのプッシュ型企業訪問により、ニーズなどを掘り起こし、支援につなげています。

また、金融機関、支援機関などと連携し「ちばデジタル支援ネットワーク」を立ち上げ、支援メニューなどを一覧できるポータルサイトも構築しました。

中小企業がデジタル技術を導入するにあたっては、企業が抱える個別課題を整理・分析するなど、企業に寄り添った伴走的な支援が必要となります。産業振興センターでは、現在までに40社以上の相談に対応し、そのうち3件はマッチング支援まで行っているところです。

DXを進める体制づくりで工夫している点は。

県庁内には、副知事をトップとするDX推進委員会を設置しています。メンバーは、各部局の次長級です。その場で、各部局が取り組んでいるDXの取り組みと成果、ノウハウを委員会内で共有しており、同じような取り組みをバラバラに行うような無駄を防ぎ、応用できる基盤や仕組みの横展開を心がけています。

実働にあたっては、各部にDX推進リーダーを1人、各課にDX推進員を1人設置して、部署内のDXの相談窓口になっています。推進員やリーダーを通じて相談された提案は、私たちデジタル戦略課が伴走する形で、予算獲得や国の補助金活用などの費用面も含めてソリューションにつなげていく体制です。DX施策を行ううえで、私たちが大事にしているのは「ボトムアップ」です。現場の課題は、現場にいる職員が一番よく知っています。だからこそ、私たちがDX施策の陣頭指揮をとる形ではなく、ボトムアップで出てきた提案を伴走してソリューションにつなげる仕組みにしているのです。伴走の際は、課題を解決し「変えていく」というDXの目的を意識し、デジタル技術ありきにはならないようにしています。

ただ、提案を待っているだけでは進まないので、DXに関する研修も行い、各職員の知識の底上げ、DXを進める機運醸成を図っています。

市町村のDX支援も同じ考え方です。地域によって課題はまったく異なっており、その課題について一番よく知っているのは、市町村の職員です。県と市町村の連絡協議会などを通じて困りごとを相談しやすい環境を作り、出てきた課題に対して、解決策やベンダーを紹介したり、県・国の補助制度などを伝えたりといった伴走をしています。個々の市町村ではやや荷が重い、デジタル人材の確保や職員研修などについても、県が後ろ盾になって人材募集したり、共同の研修を設けたりといった工夫をしています。

今後の展望について。

千葉県では、県全体に向けた施策から、地域に合わせた施策まで、多様な施策を展開しています。ただ、それは、県民に知ってもらって、仕組みを使ってもらわなければ意味がありません。そのため、2024年末に「ちばDXポータル」というポータルサイトを作り、県や県内市町村で展開されているオンライン手続きなどDX関連の施策を「見える化」し、探す手間なくアクセスできるようにしています。また、福祉相談支援機関の案内をチャットボットを使って24時間利用できるサービスやアプリケーションの「LINE(ライン)」による各種相談窓口のほか、DXの取り組み事例の紹介なども行っています。

千葉県内には、IT関連企業も大学もあり、県内で産官学が連携しやすい強みがあります。また、海や山、都市部、工業地帯、アジアを代表するコンベンション施設「幕張メッセ」や日本の玄関口である成田国際空港など多彩なフィールドがそろっており、新しいビジネスの創出やデジタル分野での起業につながる土台もあると考えています。そうした強みを生かし、県もスピード感を持ってDX施策の実施や横展開に取り組み、あらゆる人がデジタルの恩恵・利便性を実感できる、暮らしやすい社会を目指したいと思います。

千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課長

小坂 陽一

こさか よういち

1992年千葉県庁に入庁。総務部、総合企画部、商工労働部に所属し、県内市町村や成田空港周辺地域、幕張新都心地区などにおける課題解決や地域活性化の取り組みに従事。2022年総合企画部水政課長として上水道事業の統合を含めた県内水道事業体の経営基盤の安定化などに取り組む。2024年4月から現職。