【課題】「お金」「人」が圧倒的に足りない時代に備え、デジタル化実現へ

高知県の山あいに位置する日高村は、2018年に公表された国立社会保障・人口問題研究所の推計で2045年には人口がほぼ半減し高齢化率は60%に達するとの予測を受け、村が存続するための改革に本腰を入れ始めました。人口が減った未来の村で、どんな困りごとが生じ、それを解決するためには何が必要なのか。例えば、人口が減り高齢化が進むと、税収が減る一方で、医療費を含めた社会保障費が増加します。様々な行政サービスの維持が難しくなり、地域のコミュニティ活動も立ち行かなくなることが予想されました。つまり、20年先に「お金」と「人」が圧倒的に足りない時代がやってくる。それを直視することを、改革のスタート地点に定めたのです。「今から手を打つしかない」。そう考え、人口減少を食い止める施策や効率化を進めつつ、行政サービスや地域運営の仕組みの再構築に取りかかりました。それを実現する手段として浮上したのが、デジタル技術の導入やDXです。日高村は2021年6月、「村まるごとデジタル化事業」をスタートさせ、全国初となる「スマートフォン普及率100%を目指す村宣言」を掲げました。すべての住民が、スマートフォン(スマホ)というオンラインに入る「入口」を持つことで、行政サービスやコミュニケーションといった村のインフラとして活用していこうというアイデアです。

【取り組み】保有を妨げる問題を一つずつ解消 「実質0円」もアピール

とはいえ、高齢者をはじめとするスマホになじみがない住民に新たにスマホを購入してもらい、しかも利用し続けてもらうのは簡単ではありません。そこで、2020年に全住民を対象にアンケート調査を実施。保有実態の把握と「なぜ保有していないのか」といった課題の洗い出しを丁寧に行いました。その結果、村民のスマホ所有率は64.5%。70歳代は41%、80歳代は11%、90歳代は9%と、やはり高齢者の保有率が圧倒的に低いことが改めて分かりました。また、スマホの利用が進まない理由として、「必要がない」「費用がかかる」「操作できるか不安」といった課題があることも明確になりました。

「必要がない」という声に対しては、自治会と連携し、役所まで行かなくてもスマホ上でできるようになる行政サービスなどを伝え、村が目指す未来の姿を共有することを心がけました。村の職員が、村内82自治会の内、40~50の地域に直接出向き、スマホ活用のメリットや、サポート体制などについて説明。村民一人ひとりの取り組みが村を変えていくこと、スマホ普及率100%を目指す取り組みがメディアに取り上げられ、村外からも注目されていることも伝えました。目指したのは、単なるスマホ普及率の向上だけではなく、それに伴う住民のエンパワーメント(力づけること)です。「高齢者でもスマホを使いこなせることができ、それが村の役にも立っているという意識を共有する。それが自信となり、新しいことにチャレンジしようという雰囲気が広がる」との思いで、デジタルデバイド(情報格差)を解消しつつ、将来につながるDXの基盤を築こうとしたのです。

「費用がかかる」点については、地域でauショップを運営するKDDIの販売代理店が村内に出張販売所を設け、自己負担が「実質0円」でスマホを購入できるキャンペーンを展開。スマホのアプリケーション(アプリ)を使って、毎日一定歩数を歩いたり血圧を測ったりすると、月額利用料金分(低額プラン)の村内で使える地域通貨1,200円分のポイントがもらえる仕組みも構築して「費用をかけずにスマホが持てる」ことをPRしました。さらに住民間の口コミ効果を狙い、購入者を紹介すれば地域通貨ポイントがもらえるキャンペーンも実施。またマイナンバーカード普及に際しては、国の施策と連動して、①カード保有②スマホ所有③村が進める4種のアプリを設定――という条件を満たした人には、1万円分の地域通貨を付与するキャンペーンを行うなどして、利用者を増やしていきました。現金を還元するのではなく、スマホアプリの地域通貨で付与することで、スマホを「使ってもらう」効果も狙ったといいます。

「操作に不安」を訴える人向けには、販売代理店の協力を得て、気軽に相談できる「よろず相談所」を保健センターや村の駅などに開設したほか、2021年度の総務省「デジタル活用支援推進事業」を活用してスマホ教室も開催。「他の人に迷惑をかけることが心配で、皆の前では聞きたいことを聞けない」という高齢者向けには個別相談会を設け、一つ一つ不安の種を潰していきました。

また、購入後も使い続けてもらうため、地域通貨アプリに加え、「防災」「情報」「健康」という住民の関心が強い3分野を中心に、スマホ利用を促しました。例えば、役場から通行止めなど生活に役立つ情報を流しているアプリの「LINE(ライン)」や、防災情報収集や緊急時の安否確認などができる高知県の防災アプリなどを購入と同時に店側であらかじめインストールするなどして、使いはじめのハードルを下げ、生活に役立つツールとしてスマホを使ってもらうことを心がけたといいます。

こうしたスマホ普及にあたっては、企業版ふるさと納税を主な財源に、地方創生推進交付金事業や、総務省のデジタル活用支援推進事業などを活用しました。

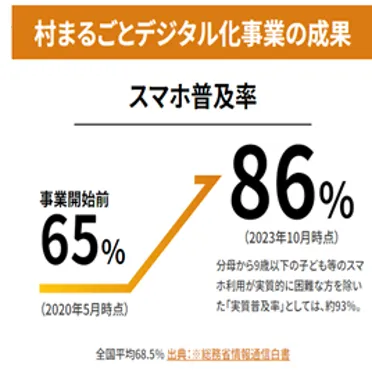

【成果】取り組み開始から2年余で保有率86%に上昇 村外からも高評価

取り組みが功を奏し、村のスマホ普及率は事業開始から2年余で86%(2023年10月)に上昇。特に、乳幼児らスマホを持たないと思われる住民を除いた実質普及率は92.7%に達しました。取り組みが進み始めると、先にスマホを使い始めた住民が便利さを実感し、「おせっかい」で他の住民にスマホの利用を薦め、使い方の相談にものるなど、住民同士のコミュニケーションで広げていったことも、普及の大きな推進力になりました。

「スマホを購入して終わり」ではなく利用し続けてもらっているかを確かめるため、住民全員を対象にした追跡調査を何度か行い、事業のスピードに住民が取り残されていないか反応を確かめながら進めてきたことも、順調に普及率が上がった要因になったといいます。

また、村内での取り組みを契機に、村外との連携も広がっています。例えば、健康アプリについては、当初は既存のアプリを使っていました。しかし、アプリサービスが終了したのを機に住民の使いやすさを追求したアプリ「まるけん」を2023年に開発。高知県立大学や事業者の協力も得て、歩数計や血圧などの健康管理、地域通貨との連携といった必要な機能だけに絞ったことが、高齢者にも使いやすいと好評を得ています。そこで、開発にあたった事業者は、村の利用実績を踏まえ、他地域での提供も開始しており、健康を軸にした地域連携が広がりつつあります。

日本初となる一連の取り組みは、村外からも高く評価され、2021年度には「村まるごとデジタル化事業」が「企業版ふるさと納税に係る大臣表彰」に選定。2022年度には「夏のDigi田甲子園」でベスト4入りし、「誰一人取り残されない社会の展開に向けて全国の町村に広がってほしい好事例」との審査員からも高評価を得ました。また、同年度の「電波の日・情報通信月間記念式典」でも、四国情報通信協力会会長賞を受賞し、住民と一緒に事業を進めていく大きなモチベーションになったといいます。

【体制】官民連携で推進 職員のICTリテラシー向上も

日高村の取り組みの土台となっているのは、2021年3月に策定した「第6次日高村総合振興計画」の基本理念「誇りの持てる日高村の創造と持続可能な日高村の実現」です。理念に基づき、取り組みの方向性を定め、2021年5月24日、日高村、KDDI、「株式会社チェンジ」の3者が、スマホ普及率100%を目指す包括的連携協定を締結。役場内では企画課が中心となり、健康や防災、地域通貨を担当する各課と連携しています。自治会の協力も得てスマホの普及・利⽤に向けた説明会などを担い、KDDIがスマホ出張販売やよろず相談会開催、健康アプリ提供を担当。地域通貨などに取り組んでいる「株式会社トラストバンク」を子会社に持つ株式会社チェンジが、地域通貨の導⼊・活⽤⽀援や事業全体のプロジェクトマネジメントを担いました。

そうしたスマホの普及と並行する形で、力を入れたのが職員らのICT(情報通信技術)リテラシーの底上げです。ほとんどの住民がスマホを保有し、使いこなせるようになっていけば、役場側もスマホやデジタル技術の活用を前提にした仕事の進め方が求められるからです。そこで、役場の職員らを対象にしたデジタル関連の勉強会を開き、職員のスキルアップやDXマインドの醸成に取り組みました。「大半の住民がスマホを使える」という日高村ならではの一種の「デジタルインフラ」を生かし、行政サービスの効率化などの取り組みを今後、どんどん提案していきたいとしています。

また、スマホ普及率の高さを背景に、デジタル技術で社会課題に挑む企業を募って一緒に実証実験に取り組むなど、地域社会の課題解決という目標に挑むつながりの輪、事業の幅を広げています。

【展望】ノウハウ横展開へ一般社団法人発足 他地方公共団体ともつながり前進

日高村で培ったデジタルデバイド解消のノウハウを全国に横展開していこうとする動きも始まりました。2023年8月、日高村、KDDI、株式会社チェンジと、全国7地方公共団体が参加する形で「一般社団法人まるごとデジタル」(代表理事・松岡一宏日高村村長)が発足しました。勉強会などを通じて、日高村での取り組みや、企業のデジタルサービスのノウハウを共有。各地方公共団体が解決すべき課題の洗い出しから、その解決に必要なスキームの検討・構築まで一気通貫で支援する狙いがあります。2025年3月時点で、全国計19地方公共団体が賛助会員として法人に参画。地方公共団体間で互いの経験を紹介し合い、地域の特性に合わせたデジタル化の取り組みを前に進めています。

日高村も今後、他地方公共団体と共有した事例やノウハウを土台に、「普及事業」と様々なデジタルサービス導入による「生活の質向上事業」を進め、さらなる住民の利便性や満足度向上につなげていきたいとしています。

本事例のポイント

| 1. 地域社会DXの取り組み経緯と主な対象分野 | ・日高村では、2045年には人口が半減し、高齢化率が60% になるとの将来推計を踏まえ、地域運営の仕組みの再構築を進めていくしかないとの判断に至った。 ・その手法として、2021年6月に行政と住民、住民同士がデジタル基盤を通して密に連携し、村の様々な課題を共に解決していくことを目指す、村まるごとデジタル化事業を開始した。 |

| 2. 基本的な位置づけ・考え方 | ・すべての住民がデジタル化で暮らしを豊かにするためには、まずは皆がデジタルを日常的に使いこなす状態を構築することが必要だと考え、スマホ普及率100%を目指す村宣言を出した。 ・第6次日高村総合振興計画に示されている理念、誇りの持てる日高村の創造と持続可能な日高村の実現を踏まえた取り組みであった。 |

| 3. 推進体制 その1.行政内部の体制 | ・企画課がプロジェクト全体の企画・実行を担い、健康アプリは健康福祉課、防災アプリは総務課、地域通貨アプリ「chiica(チーカ)」は産業環境課がそれぞれ企画課と連携している。 |

| 4. 推進体制 その2.住民・企業・大学などとの連携体制 | ・スマートフォン普及率100%を目指し、日高村、KDDI、株式会社チェンジの3者の連携協定を締結し、その後、連携先を拡大。 |

| 5. 個別プロジェクトの計画策定 | ・まずは実態を丁寧に把握するため、全ての村民へのアンケート調査で実態把握と課題の洗い出しを行った上で具体的な進め方を定めた。 |

| 6. 個別プロジェクトの進め方 | ・村内でのスマホ普及を目指し、何でも気軽に相談できるよろず相談所を開設し、村民の様々な不安の解消に繋げた。また、自治会と連携し、住民向けの説明会や個別相談会をきめ細かく展開した。 ・さらに、高齢者へスマホの利用を促すため、まずは防災、情報、健康という関心の高い3つの領域から着手した。 |

| 7. 個別プロジェクトの評価と継続発展 | ・村まるごとデジタル化事業を開始して2年余りで、事業開始前から約20ポイントの拡大を図り、スマホ普及率を約86%まで高めることができた。 ・日高村での村まるごとデジタル化事業を通じて培ったデジタルデバイド解消のためのノウハウを社会に還元し、地域横断で課題解決を行うための仕組みとして、一般社団法人まるごとデジタルを設立。2025年3月1日時点で全国から19地方公共団体が賛助会員として参画している。 |

地域のプロフィル

人口:4,709人(2025年1月末現在)、面積は44.88㎢

日高村は、高知市から西へ約16kmの距離に位置し、村には国道33号線とJR土讃線が通っているなど、交通アクセスの良い地域である。面積の大半を山林が占め、村を流れる仁淀川は、「奇跡の清流」や「仁淀ブルー」と呼ばれるなど、透明度が高い美しい川として知られており、アウトドアスポーツや観光の拠点ともなっている。温暖な気候と肥沃な土地に恵まれた農業集落として発展し、「シュガートマト」という高糖度トマトや霧山の茶、ショウガなどが特産品として知られている。