府内唯一の村、観光の可能性求めニーズ把握へ

京都府で唯一の村、南山城村は宇治茶の一大産地で、その特色をいかした観光産業に村の未来を託そうとしています。認知度を上げ、外国人観光客も取り込みたいとの構想はあるものの、村内に有名観光地はなく簡単には進んでいないといいます。そこで、まず村一番の集客施設である道の駅「お茶の京都みなみやましろ村」を訪れた観光客数や属性についてDXで見える化し、観光ニーズをつかむことから始めました。するとこれまで見えていなかった実態が浮かび上がり、解決すべき課題も明らかになってきました。

「消滅可能性」に危機感 データ収集システムを構築

2014年、日本創成会議が発表した「消滅可能性自治体」の中で、2010年から2040年までの30年間で南山城村の若年女性人口は83%減少すると推定されました。その減少率は、全国で17位。村おこしの中核事業として道の駅の整備計画を進めていた矢先でした。「ショックでした。それからは観光政策の成否が村の未来にかかわると考え、取り組んできました」と、村産業観光課課長補佐の岸田いずみさんは振り返ります。とはいえ、状況を変えていくのは容易ではありません。京都府の東南端の中山間地にあり、公共交通は1時間にほぼ1、2本の鉄道に頼っています。宇治茶の主産地ではありますが、“お茶の村”としての知名度はそう高くはありません。村を大きくPRできる決め手がないなか、過疎・高齢化で1995年に4,024人だった人口は、2,378人(2025年1月現在)にまで減っていました。

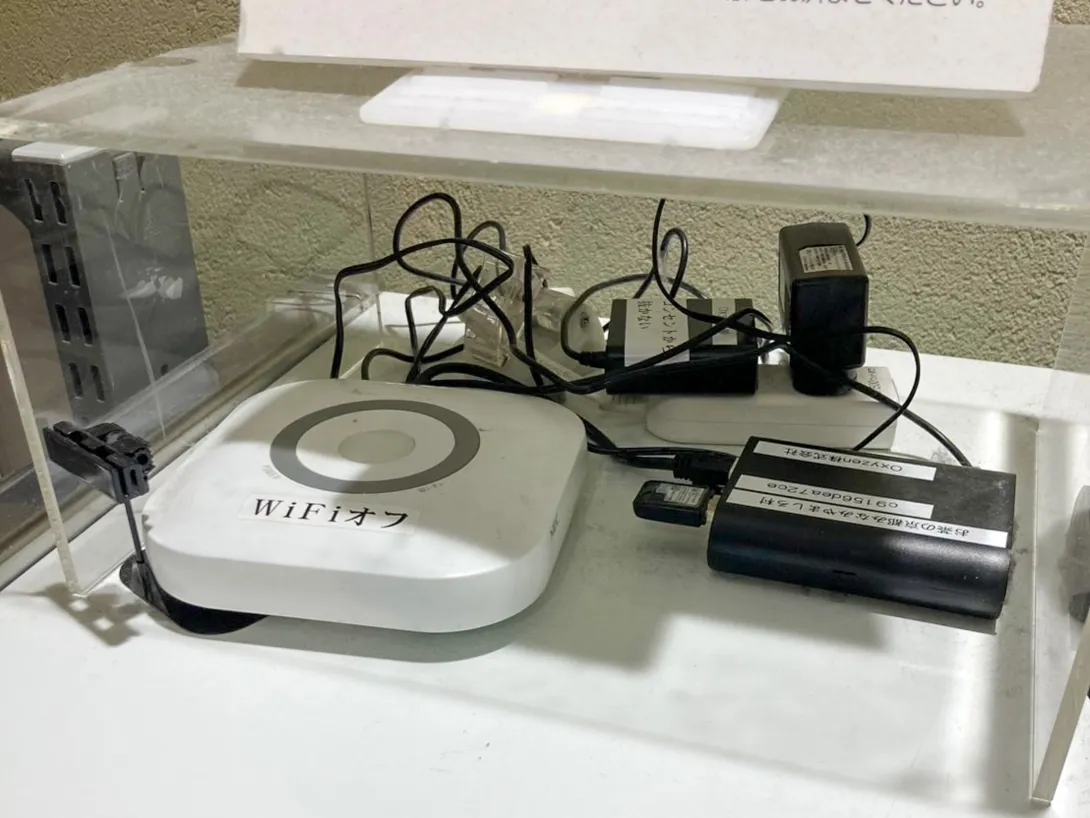

村の未来を変えるには「待ったなし」の状況。限られた予算と人材で、どうやって人を村に呼び込むのか。そこで活路を求めたのが、地域社会DXだったといいます。まずは、2018年度に総務省の「地域IoT実装のための計画策定・推進体制構築支援事業」を活用して「南山城村地域IoT実装計画」を策定。そして、観光ニーズをつかむため、関西圏と中部圏とを結ぶ国道163号沿いにある村一番の集客を誇る道の駅にデジタル技術を使った観光データ収集システムを1年かけて構築し、2020年から村を訪れる入り込み客についてのデータ収集を開始したのです。駐車場に車両認識カメラを、店舗棟入口に人数計測カメラ「ピープルカウンター」と、スマートフォンのWi-Fi信号から客の動向をつかむセンサー「ウォークインサイト」を、それぞれ設置。車のナンバーから客がどこから来訪したのか、また画像と携帯電話情報から入り込み客数や滞在時間などのデータを取得する仕組みを構築しました。

道の駅の事業者らにくわえ、観光事業やプロモーションをおこなう南山城村商工会、合同会社南山城観光などから意見を聞く協議会を設け、同志社大、摂南大の観光分野の有識者たちからも助言を受けました。機器導入については、観光クラウド環境整備で実績のある「株式会社JTB総合研究所」の協力を得ました。店舗棟やJR駅構内に設置するデジタルサイネージなどとあわせ、導入コストは1,842万円。うち1,008万円については、総務省の「地域IoT実装推進事業」を活用しました。

未経験のDX 丁寧な議会説明で協力得る

こうしたDXを推し進めたのが、民間での経営経験を持つ平沼和彦村長でした。前村長時代からの構想を受け継ぎ、実装へと歩を進めたのです。DX導入に際して村議会からの反対はなかったものの、「村が未経験のDXに対して『大丈夫なのか』と心配する声はありました」と岸田さん。もっとも苦労したのは機器の説明でした。どのような機器を導入して、何ができるのか、どんな効果が得られるのかなど詳しい資料をつくり、村議会特別委員会で専門用語をかみくだいて説明し、先進的な取り組みをしている地方公共団体への議員視察も重ね、導入に理解を得ました。「一歩一歩、丁寧にプロセスを積み上げていくことを心がけました」と、岸田さんは言います。

推計よりはるかに少ない…客数など実態つかむ

駐車場の車両認識カメラを稼働した分析結果では、これまで予想していた通りの内容が確認できました。来訪者は片道約1時間30分圏内の京阪神方面からが大半で、愛知・三重などの中部圏からは少ないことがわかりました。「東京などの遠方からはさらに少なく、実態がはっきりしました」と岸田さん。これにより、例えば京阪神地域への広報宣伝の強化、あるいは中部圏での集中展開などの方針をデータに基づいて立てることができるようになりました。

一方、店舗棟への入り込み客数は前年までの推計値と大きく食い違っていることが判明しました。「DXで得た入り込み者数は、推計値よりはるかに少なく『こんなに違うのか』と驚いた」といいます。

もともと道の駅店舗への入り込み者数は2017年のオープン当初から年間40万人と好調で、新型コロナウイルス感染症が拡大した2020年までは毎年1万人以上増え続け、KPI(重要業績評価指標)を大幅に超えていると考えていました。ただ、その数は店舗棟内の物販、食堂、ファストフードコーナーの計3か所にあるレジ通過者を、村役場で足し合わせた推計値でした。そのため、レジを2回、3回と通る人が重複してカウントされており、実態に即していなかったという実情が浮き彫りになったのです。「客数を正確に捉えられたことが、なによりの成果でした」と、岸田さん。ほかにも、時間帯や曜日別の車やナンバー、人の数といった各種の入り込み客情報をリアルタイムで得られ、店舗での消費額などとすぐに関連付けられるようになったといいます。また、客数やどこの地域から来訪したのかなどの基礎データを得ることで、道の駅を訪れた客をさらに村内各所へと導くための次の展開に向けた手応えを感じられるようになったといいます。

データ活用はこれから 必要な専門的マンパワー

今後の課題は、集めたデータをプロモーションや「むらびとらべる」などの観光事業者への提案にどう生かすかです。計画の段階では、事業者にデータを有償提供し、マーケティングやPRに役立ててもらうはずでしたが、まだ実現には至っていません。というのも村役場の地域社会DX推進体制は岸田さんら2人のみで、ともに観光事業全般、地産地消、景観保全、移住促進などを兼務。「集計したりグラフを読んだりはできますが、情報の価値をより高めるためには専門知識を持つ民間との協力をふくめマンパワー充実の必要性を感じています」

蓄積されたデータを活用すれば、あらたな特産品の開発や観光キャンペーンの最適化につながるはずです。総務省の補助金を活用した事業の実施期間が終わる2025年度以降、村の取り組みは本格的な自走にむけて正念場を迎えます。村は今、観光に関するアンケート調査もデジタル技術を活用して実施し始めており、こうした情報を役場内や関係先との間で共有し、村の力をひとつにしてこれからの観光振興計画につなげたいと考えています。

明るい兆しもありました。2024年公表の「消滅可能性自治体」では、道の駅整備をはじめとする魅力ある村づくりや、かねてより続けてきた空き家バンクなど移住促進の取り組みが功を奏し、2020年から2050年までの30年間で想定される村の若年女性人口の減少率は72.7%と2014年発表よりも10ポイント以上も改善したのです。「ただ喜んでばかりはいられません。これからも若い世代に村の魅力をしっかり伝えていきたい」と岸田さん。観光を軸に村の交流人口を増やし、ファンになってもらい、ゆくゆくは定住へ、という流れが生まれることをめざしています。