【課題】国際物流のハブ 国際競争力強化へDX不可欠

物流の拠点となる港湾は、他国で部品を作り国内で組み立てるといったグローバル・サプライチェーンが一般的になるなか重要性を増しており、その効率化は、産業界における大きな課題の一つになっています。また、国際的にみても、デジタル技術による自動化や遠隔操作などで効率や利便性を向上させて国際物流ハブを目指す熾烈な競争が繰り広げられており、日本の港湾もそうした機能強化が急務となっています。なかでも大阪湾は、国内で5港が指定されている「国際戦略港湾」の一つに位置付けられ、日本経済の競争力強化に向けて集中的に機能強化し、国際基幹航路の維持・拡大を図ることが求められています。その一方で、労働人口の減少や高齢化により港湾で働く労働者不足が懸念されており、港湾業務のスマート化は待ったなしの状況です。そこで、2025年大阪・関西万博が開催される大阪港夢洲のコンテナターミナルを舞台に、「西日本電信電話株式会社(NTT 西日本)」や大阪市大阪港湾局などがコンソーシアムを結成し、2021年度、2022年度の総務省「課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証」を活用して港湾業務のDXを推進。「夢洲コンテナターミナル株式会社」では、2024年度に自社のコンテナターミナルエリアにローカル5G環境を構築し、ネットワークの高品質化を図りました。

【取り組み】ローカル5Gの通信網を構築 業務のDX化図る

コンソーシアムがまず取り組んだのは、コンテナターミナルで様々な業務に従事している人たちに調査を行い、現状の課題やニーズを把握することでした。その結果、業務のデジタル化による印刷用紙などの経費削減や、遠隔操作などについてデジタル技術を活用した作業の安全性向上に取り組みたいというニーズはあるものの、既存の通信基盤の容量では、それを実現できず、デジタル化に着手できていない現状が見えてきたといいます。

そこで、2021年度の総務省課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証では、まずはセキュリティが高く高速で大容量の通信を可能にするローカル5Gのネットワークを整備。様々な端末やRTG(Rubber Tired Gantry crane:タイヤ式門型クレーン)の遠隔操作といった作業に必要な通信を確保できるかを検証しました。加えて、コンテナターミナルへ来場するトレーラーのナンバーから積み込むコンテナを判断して事前準備しておくことで待機時間の短縮を図る将来計画を目指し、待機場所に入場するトレーラーのナンバーを4Kカメラで遠隔判読できるかも調べました。

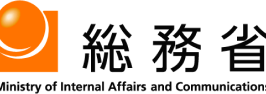

続いて2022年度の実証事業では、前年度の成果を踏まえ、ローカル5Gの通信網を活用したDXに取り組み、実装した場合の費用対効果を算出しました。その一つが、「プランニングデータ」と呼ばれる業務計画書のデジタル化です。夢洲コンテナターミナル内では通常、23台のRTGが稼働しており、紙に記された指示書に従って、指定された場所、時間に荷物の荷下ろしと保管業務を行っています。しかし、そうした予定は日に何度も変更され、これまで事務所で都度、更新情報を紙に記し、各RTGのオペレーターに渡していました。そこで、その情報をデジタル化してRTGのオペレーターとモニター上で即座に共有することで、時間のロスを最小化することができないか試みたのです。

ほかにも、コンテナを積み込むトレーラーの待機場の混雑状況を見える化して混雑緩和に影響しそうかどうかを調べたり、既存の業務用通信ネットワークをすべてローカル5Gに置き換えてもスムーズに動くか調べたりしました。

【成果】プランニングデータの電子化・共有で550万円以上の節減効果も

実証事業の結果、2021年はターミナルをカバーするローカル5Gの通信網を築くことに成功。特に、コンテナターミナルでは、コンテナに囲まれた狭い場所でも作業があるため、コンテナとコンテナとの間のような狭い場所でのデータ送受信が課題でしたが、スマートグラスを活用したコンテナダメージの遠隔チェックやRTGの遠隔操作の際に必要な通信を確保できることが確認できました。また、トレーラー待機場所では積み込むコンテナを事前準備するのに必要なナンバー情報をほぼ読み取ることができたほか、ドライバーからは混雑状況の見える化を望む声があることも分かりました。

また、2022年度の実証実験では、プランニングデータの電子化による大きな費用対効果が見えてきました。30台のRTGが常時稼働するという条件で試算したところ、紙のコピーや、指示書の受け渡しなどだけでも、年間で1,752 時間程度の作業時間を削減でき、平均時給2,300 円で約403万円の人件費が削減できることが分かったのです。コピー代も156万円ほど節約でき、人件費と合わせると節減効果は計559万円に上ることが予想されました。こうした経費削減を通じて、DXを進める最初の一歩を踏み出すことができたといいます。加えて、将来的には、指示書からずれた操作に対してモニターを通じて注意喚起したり、RTGを遠隔操作したりといったことが可能になりえます。また、待機場所の混雑の見える化では、ドライバーが混雑を避けることで混雑緩和につながる可能性があることも分かってきました。こうした新たな取り組みに加え、ターミナル内の業務に使っている既存の通信ネットワークをすべてローカル5Gに置き換えても、十分な通信が確保できることも確認できました。

【推進体制】重要なのは現場の目線 効果実感できるDXから着手

実証事業にあたっては、まずはターミナル全体をカバーするローカル5Gの通信網を構築するという大きな目的があったため、ノウハウを持つNTT西日本が主体となり、夢洲コンテナターミナル株式会社や様々なデジタル技術を持つ企業、大阪市大阪港湾局がコンソーシアムを結成しました。行政である大阪港湾局が参加し、ターミナルで働く事業者との調整や周辺道路利用などの調整を担ったことで、スムーズな実証事業が展開できたといいます。

また、港湾という専門的な業務が多い分野でDXを進めるにあたり、現場の目線を十分に取り入れるという方向性を定めて進めたことも功を奏しました。例えば、取り組みにあたっては、①最初はDXに取り組む意義を現場のスタッフなどに実感してもらえる業務に焦点を当てる②現場スタッフの経験知を十分に生かしDXツールなどを開発する③成果や課題を関係者で共有しDXを様々な業務に広げていく――の3つの基本方針を掲げ推進してくことにしました。

この方針をもとに、作業者のニーズ調査や、プランニングデータの電子化など効果を実感しやすいDXから着手したのです。試算により費用対効果を実感してもらえたことで、DXを前向きに進めていく体制づくりにつながったといいます。

加えて、現場のスタッフが従来よりも働きやすいと感じられる、いわばボトムアップのDX推進を心がけました。例えば、プランニングデータの共有では、RTGの操作者は、紙の指示書が電子データに変わることで作業が変わります。そのため、どんな変化が生じるのかを、勉強会を何度も開いて丁寧に説明し、理解してもらうとともに、運用後も現場の意見を確認し、取り組みを継続的に改善できる体制を作りました。

実証事業の推進体制

| 組織名 | 主な役割 |

| 西日本電信電話株式会社 | ・プロジェクトの全体統括 ・実証システムの設計、調達、構築、運用 ・本実証結果を活用した他港湾事業者へのシステム提案及び導入の推進 ・港湾業務のDX 化に向けた各種政策検討への知見提供 |

| 夢洲コンテナターミナル株式会社 | ・実証フィールドの提供 ・港湾業務の課題抽出及び知見提供 ・課題実証の評価 ・実装、自走の検討 |

| 三菱ロジスネクスト株式会社 | ・実証の実施 ・港湾業務システムに関する課題抽出と知見提供 ・その他関連システム、荷役機器に関する課題抽出及び知見提供 ・本実証結果を活用した他港湾事業者へのシステム提案及び導入の推進 |

| 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | ・ローカル5G 関連装置の調達、設計、設定、運用 ・計画、測定、分析、考察、評価などの技術実証 ・エリア設計検討 |

| NTTビジネスソリューションズ株式会社 | ・ローカル5G の普及展開施策検討 ・他港湾事業者への横展開方法検討 |

| 阪神国際港湾株式会社 | ・阪神港のコンテナターミナル及び港湾システムに関する課題抽出と知見提供 ・阪神港における他ターミナルへの展開検討 |

| 大阪港湾局 | ・実証フィールドの提供 ・実証フィールド周辺道路利用などの各種調整 ・港湾DX 化に向けた各種政策検討及び知見提供 ・大阪港における他ターミナルへの展開検討 |

【展望】ローカル5Gの実装と技術実証の継続

こうした取り組みを経て、夢洲コンテナターミナル株式会社では、2024年度に自社のコンテナターミナルエリアにローカル5Gを活用したネットワークを導入。エリア全域で活用できる環境を整備し、DX推進の対象となるような港湾業務を洗い出し、順次変革していく流れが動き始めています。

また、実証事業を通じて効果が確認できた各種DXについては、他社のコンテナターミナルへの横展開を検討しており、多くの港湾で利用が進めば、さらなるシステム改善や、コストダウンを図れる可能性があります。

NTT西日本関西支店ビジネス営業部の秋武秀信主査は、今回の実証事業について「ローカル5G活用を前提にシステム構築を進めることができるのを確認できた。初期段階ではあるものの、港湾業務の効率化を加速することができるDXの絵が描けた」と指摘します。また、今回、開発された港湾DXは「他の主要な港湾においても活用できる可能性がある」として、大阪港湾局などの合意を得つつ、将来は港湾DXをパッケージ化し、他の主要港湾にも広く横展開していくことを目指しています。

本事例のポイント

| 1. 地域社会DXの取り組み経緯と主な対象分野 | ・日本の港湾においては、大型コンテナ船の寄港増加による荷役時間の長期化、コンテナターミナルのゲート前混雑の深刻化、高齢化による人手不足などの課題があることから、大阪港では、夢洲コンテナターミナルにおいてローカル5Gを活用した港湾・ターミナルのDX実現に向けた実証実験を行い、業務効率化、業務品質向上などを進めることになった。 |

| 2. 基本的な位置づけ・考え方 | ・大阪港として背後圏※の大阪・関西の経済・産業の国際競争力確保のために、利用者の需要に対応し得る港湾施設の整備と合わせて、更なるコンテナ輸送の効率化や生産性向上のため、DX推進の取り組みが必要と考えている。 ※背後圏・・・その港湾で取り扱う貨物の大部分の物の発生源、到着地となっている地域のこと。 |

| 3. 推進体制 その1.行政内部の体制 | ・大阪市大阪港湾局が、実証フィールドでの円滑な事業実施に向け、関係機関などとの調整を行った。 |

| 4. 推進体制 その2.住民・企業・大学などとの連携体制 | ・DX対象となる夢洲地区のコンテナターミナル関連業務を担っている夢洲コンテナターミナル株式会社を含めた7社から成るコンソーシアムを形成し、実証事業の企画・実行を図った。大阪港湾局と密接に連携しつつ、DX推進に通じているNTT西日本が代表機関となった。 |

| 5. 個別プロジェクトの計画策定 | ・コンテナターミナルオペレーター、港湾システム事業者など、コンテナターミナルで業務に従事している様々なステークホルダーに対するヒアリングを実施し、現状の課題やDX推進へのニーズなどを確認した。 ・目に見える効果を出しやすく、現場の関係者が効果を実感できる業務からDX推進に着手した。 |

| 6. 個別プロジェクトの進め方 | ・DXを推進していくための通信基盤強化を図った上で、その基盤上で運用する業務アプリケーションの開発に進んだ。 ・現場のユーザーへの説明や勉強会などを十分に重ね、現場の意見やアイデアを十分取り入れながらDXツールの開発・実証を進めた。 |

| 7. 個別プロジェクトの評価と継続発展 | ・実証事業を通じて確立できたローカル5Gの設置運用、各種アプリケーションなどに関する各種ノウハウは、咲洲コンテナターミナルといった大阪港の他のコンテナターミナルや他の港湾への横展開の可能性がある。 |

地域のプロフィル

人口:2,794,598人(2025年3月1日現在)、面積は223㎢

大阪湾に面する古くからの港湾都市であり、淀川などの河川が流れる平坦な地形に約270万人が暮らす日本を代表する大都市の一つ。商業・金融の一大拠点であり、製造業からサービス業まで幅広い産業が集積している。また、観光名所としては大阪城や道頓堀、USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)などがあり、国内外から多くの観光客が訪れる。

気候は温暖な瀬戸内気候に属し、夏は高温多湿で、冬は比較的温暖で、歴史的には、古くから商業や文化の中心地として発展し、江戸時代には「天下の台所」として栄えた。